1 はじめに

回路基板の組み立てでは、まず回路基板のはんだパッドにはんだペーストを印刷し、次に各種電子部品を取り付けます。最後に、リフロー炉ではんだペースト中の錫ビーズを溶融させ、各種電子部品と回路基板のはんだパッドを溶接することで、電子サブモジュールの組み立てを実現します。表面実装技術(SMT)は、システムレベルパッケージ(SIP)、ボールグリッドアレイ(BGA)デバイス、パワーベアチップ、スクエアフラットピンレスパッケージ(Quad Aat No-Lead、QFN)デバイスなどの高密度パッケージ製品でますます使用されています。

はんだペーストの溶接プロセスと材料の特性により、これらの大きなはんだ表面のデバイスをリフロー溶接した後、はんだ溶接領域に穴が開き、製品の電気的特性、熱的特性、および機械的特性に影響を与え、製品の性能に影響を与え、製品の故障につながることもあります。そのため、はんだペーストのリフロー溶接キャビティを改善することは、解決しなければならないプロセスと技術の問題になっています。一部の研究者は、BGA はんだボールの溶接キャビティの原因を分析および研究し、改善策を提供しましたが、従来のはんだペーストのリフロー溶接プロセスでは、溶接面積が 10 mm2 を超える QFN または溶接面積が 6 mm2 を超えるベアチップのソリューションが不足しています。

プリフォームソルダー溶接と真空還流炉溶接を用いて、溶接穴の精度を向上させます。プリフォームソルダーは、フラックスを塗布するために特別な装置が必要です。例えば、チップをプリフォームソルダーに直接配置すると、チップが大きくずれて傾いてしまいます。フラックスを塗布したチップをリフローしてから塗布する場合、工程が2回分長くなり、プリフォームソルダーとフラックス材料のコストは、はんだペーストよりもはるかに高くなります。

真空還流装置は高価であり、独立真空チャンバーの真空容量は非常に低く、コストパフォーマンスは高くなく、錫飛散問題が深刻であり、高密度・小ピッチ製品の適用において重要な要素となっている。本稿では、従来のはんだペーストリフロー溶接プロセスをベースに、新たな二次リフロー溶接プロセスを開発・導入し、溶接キャビティを改善し、溶接キャビティに起因する接合部およびプラスチックシールの割れの問題を解決した。

2 はんだペースト印刷リフロー溶接キャビティと製造機構

2.1 溶接空洞

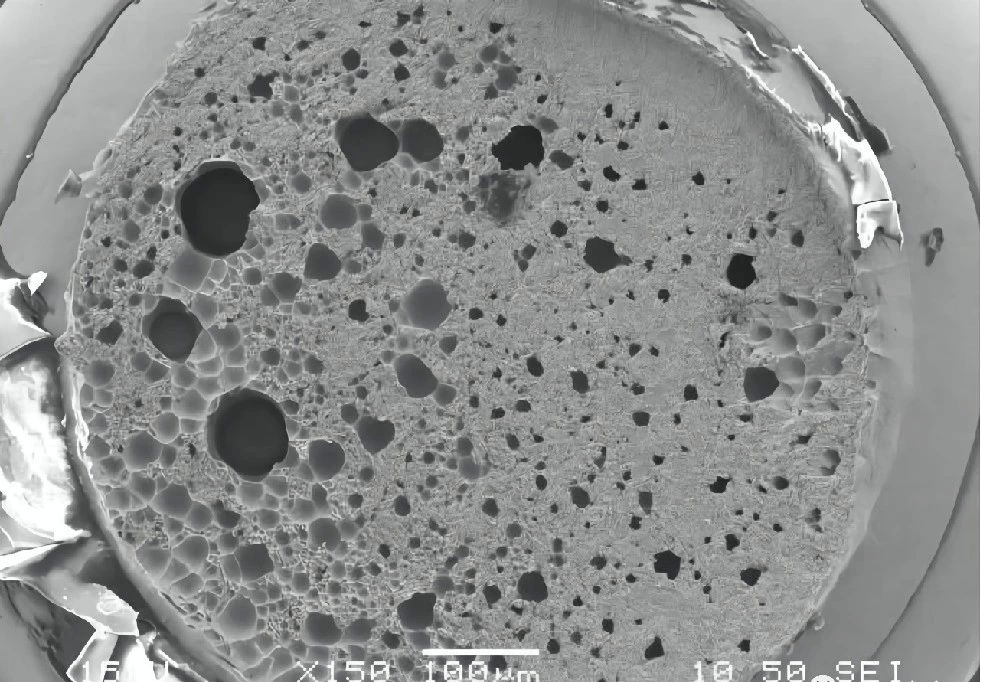

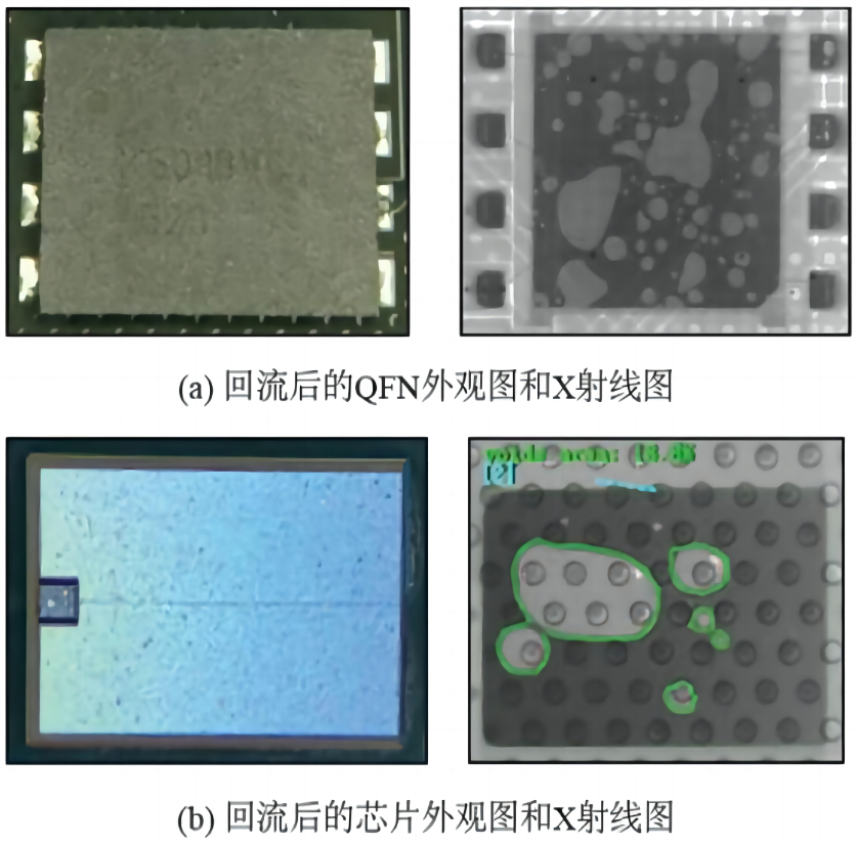

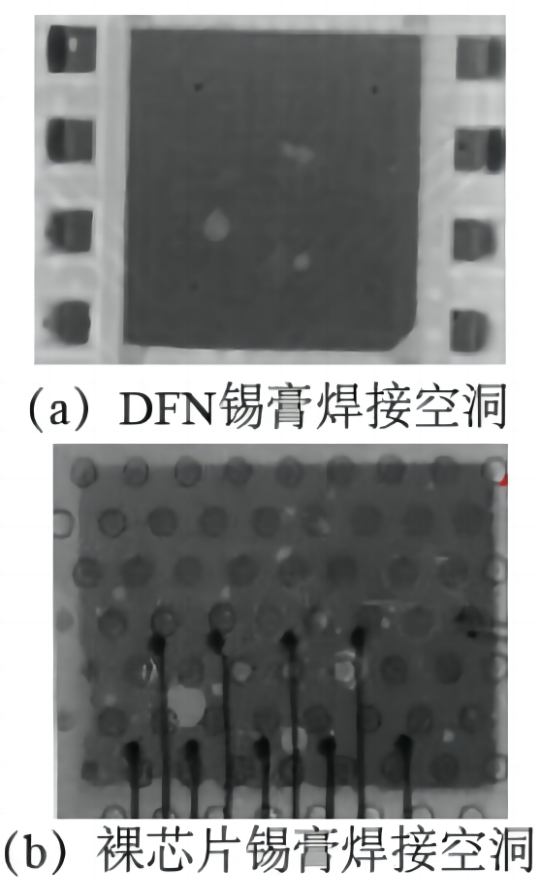

リフロー溶接後、製品をX線検査しました。図1に示すように、溶接部の色が薄い穴は、溶接層内のはんだ不足が原因であることがわかりました。

気泡孔のX線検出

2.2 溶接空洞の形成メカニズム

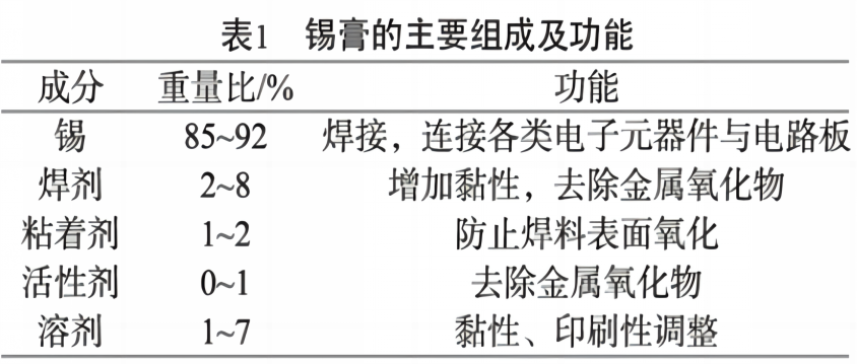

sAC305はんだペーストを例にとると、主な組成と機能は表1の通りです。フラックスと錫ビーズはペースト状に結合しており、錫はんだとフラックスの重量比は約9:1、体積比は約1:1です。

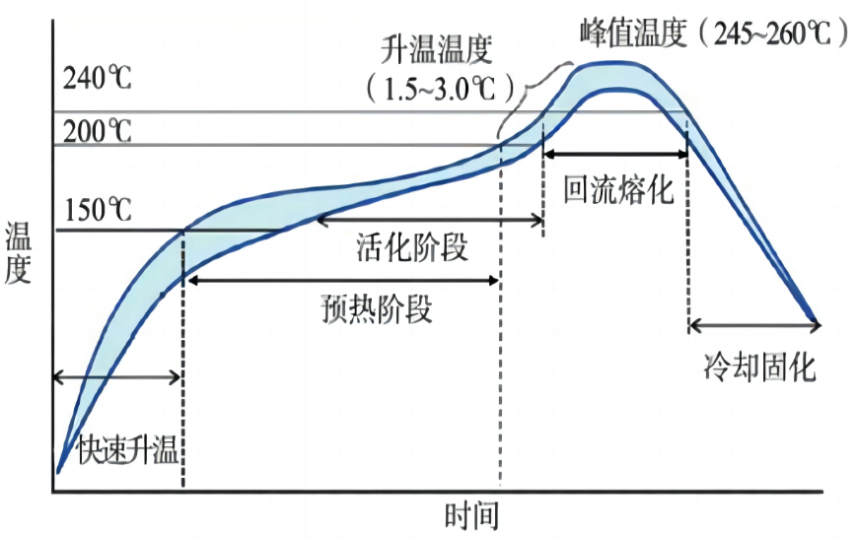

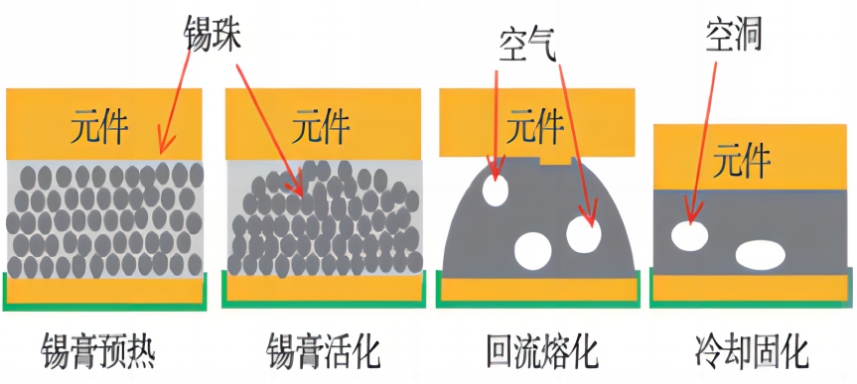

はんだペーストは、印刷され、各種電子部品に実装された後、還流炉を通過する際に、予熱、活性化、還流、冷却の4段階の処理を受けます。図2に示すように、各段階の温度によって、はんだペーストの状態も異なります。

リフローはんだ付け箇所ごとのプロファイル参照

予熱および活性化段階では、はんだペースト中のフラックス中の揮発性成分は、加熱されるとガスに揮発します。同時に、溶接層表面の酸化物が除去されるとガスが発生します。これらのガスの一部は揮発してはんだペーストを離れ、フラックスの揮発によりはんだビーズがしっかりと凝縮されます。還流段階では、はんだペーストに残っているフラックスが急速に蒸発し、スズビーズが溶け、少量のフラックス揮発性ガスとスズビーズ間の空気の大部分は時間内に分散されず、溶融スズ中の残留物と溶融スズの張力によりハンバーガーサンドイッチ構造になり、回路基板のはんだパッドと電子部品に引っ掛かり、液体スズに包まれたガスは上向きの浮力によってのみ逃げにくくなります。上部溶融時間は非常に短いです。溶融錫が冷えて固体錫になると、図3に示すように、溶接層に気孔が生じ、はんだ穴が形成されます。

はんだペーストリフロー溶接で発生するボイドの模式図

溶接キャビティの根本的な原因は、溶融後のはんだペーストに巻き込まれた空気または揮発性ガスが完全に排出されていないことです。影響要因としては、はんだペーストの材質、はんだペーストの印刷形状、はんだペーストの印刷量、還流温度、還流時間、溶接サイズ、構造などが挙げられます。

3. はんだペースト印刷リフロー溶接穴への影響要因の検証

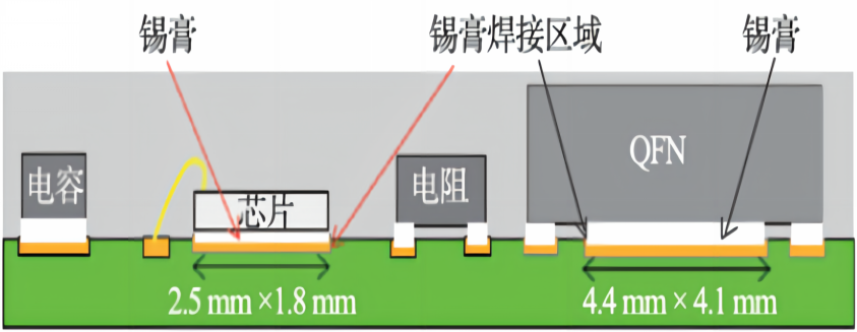

QFNおよびベアチップテストを使用して、リフロー溶接ボイドの主な原因を確認し、はんだペーストで印刷されたリフロー溶接ボイドを改善する方法を見つけました。 QFNおよびベアチップはんだペーストのリフロー溶接製品プロファイルを図4に示します。QFN溶接面サイズは4.4mmx4.1mm、溶接面は錫メッキ層(100%純錫)です。 ベアチップの溶接サイズは3.0mmx2.3mm、溶接層はスパッタニッケル - バナジウムバイメタル層、表面層はバナジウムです。 基板の溶接パッドは無電解ニッケル - パラジウム金メッキで、厚さは0.4μm / 0.06μm / 0.04μmでした。 はんだペーストはSAC305を使用し、はんだペースト印刷装置はDEK Horizon APix、還流炉装置はBTUPyramax150N、X線装置はDAGExD7500VRです。

QFNおよびベアチップの溶接図

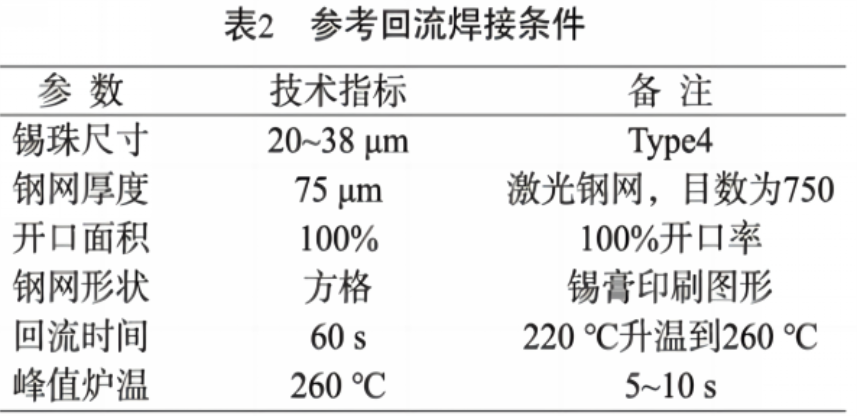

試験結果の比較を容易にするため、表2の条件でリフロー溶接を実施した。

リフロー溶接条件表

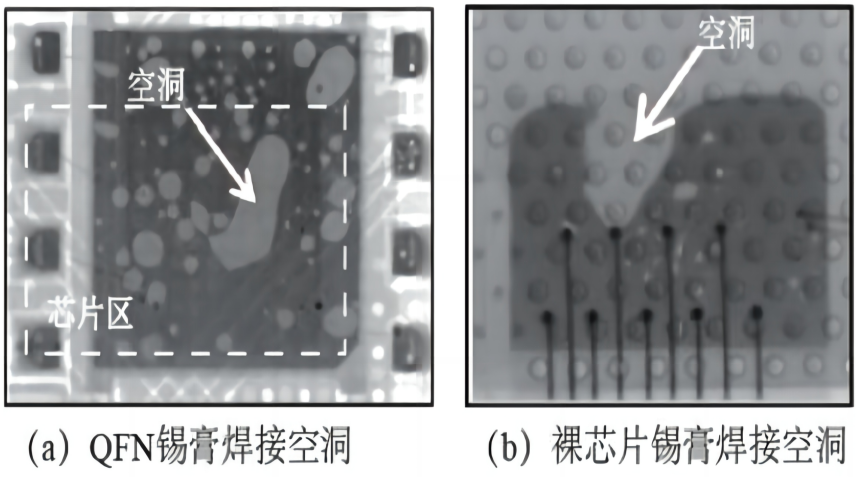

表面実装およびリフロー溶接が完了した後、X線で溶接層を検出したところ、図5に示すように、QFNおよびベアチップの底部の溶接層に大きな穴があることがわかりました。

QFNとチップホログラム(X線)

スズビードのサイズ、鋼板の厚さ、開口率、鋼板の形状、還流時間、炉のピーク温度などはいずれもリフロー溶接ボイドに影響を与えるため、影響因子は多く、DOE試験で直接検証する必要があるため、実験群の数が多すぎる可能性があります。相関比較試験を通じて主要な影響因子を迅速に選別・特定し、DOEを通じて主要な影響因子をさらに最適化する必要があります。

3.1 はんだ穴とはんだペースト錫ビーズの寸法

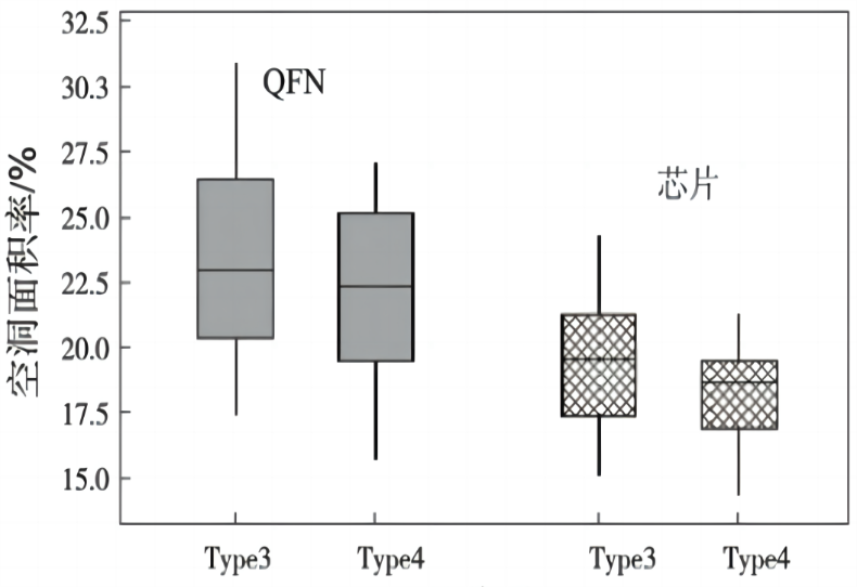

タイプ3(ビーズサイズ25~45μm)SAC305はんだペースト試験では、他の条件は変更しませんでした。リフロー後、はんだ層の穴を測定し、タイプ4のはんだペーストと比較しました。図6に示すように、はんだ層の穴は2種類のはんだペースト間で大きな差がないことがわかりました。これは、ビーズサイズの異なるはんだペーストがはんだ層の穴に明らかな影響を与えず、影響要因ではないことを示しています。

異なる粒子サイズの金属スズ粉末の穴の比較

3.2 溶接空洞と印刷された鋼メッシュの厚さ

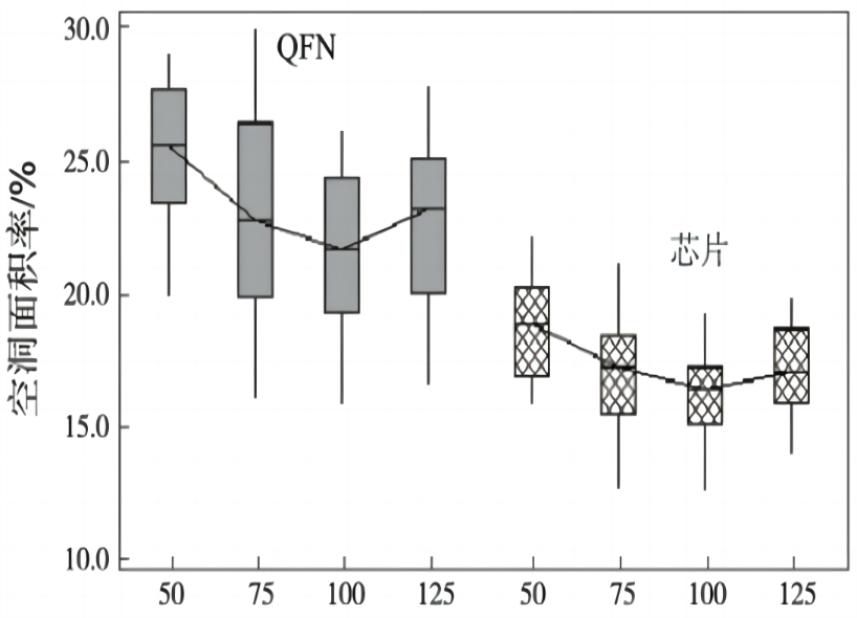

リフロー後、厚さ50μm、100μm、125μmの印刷スチールメッシュを用いて、溶接層のキャビティ面積を測定しました。他の条件は変更していません。厚さ75μmの印刷スチールメッシュと比較して、異なる厚さのスチールメッシュ(はんだペースト)がQFNに与える影響が分かりました。スチールメッシュの厚さが増加すると、キャビティ面積は徐々に減少します。ある厚さ(100μm)に達すると、キャビティ面積は反転し、スチールメッシュの厚さの増加とともに増加し始めます(図7)。

これは、はんだペーストの量を増やすと、還流した液状錫がチップに覆われ、残留空気の排出口が四辺のみに狭まっていることを示しています。はんだペーストの量を変えると、残留空気の排出口も大きくなり、液状錫に包まれた空気、あるいは液状錫から漏れ出した揮発性ガスが瞬間的に噴出し、液状錫がQFNやチップの周囲に飛び散ります。

試験の結果、スチールメッシュの厚さが増すと、空気や揮発性ガスの漏れによる気泡の破裂も増加し、それに応じてQFNやチップの周囲に錫が飛び散る可能性も増加することが判明しました。

異なる厚さのスチールメッシュの穴の比較

3.3 溶接空洞と鋼メッシュ開口部の面積比

開口率100%、90%、80%の印刷鋼網を試験し、その他の条件は変更しませんでした。リフロー後、溶接層の空洞面積を測定し、開口率100%の印刷鋼網と比較しました。図8に示すように、開口率100%と90%/80%の条件では、溶接層の空洞面積に大きな差がないことがわかりました。

異なる鋼メッシュの異なる開口面積の空洞比較

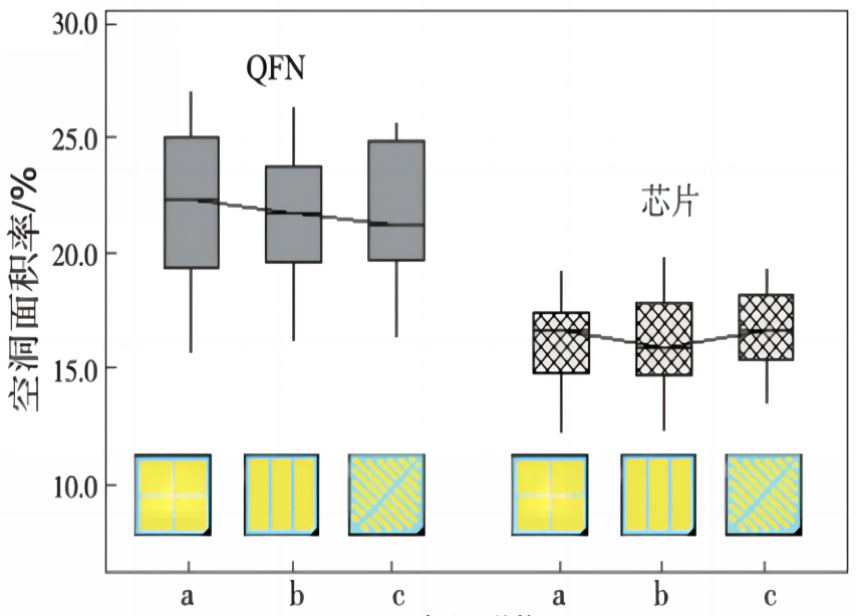

3.4 溶接空洞と印刷されたスチールメッシュ形状

ストリップbと傾斜グリッドcのはんだペーストの印刷形状試験では、他の条件は変更しませんでした。リフロー後、溶接層のキャビティ面積を測定し、グリッドaの印刷形状と比較しました。図9に示すように、グリッド、ストリップ、傾斜グリッドのいずれの条件でも、溶接層のキャビティ面積に大きな違いはないことがわかりました。

スチールメッシュの異なる開口モードにおける穴の比較

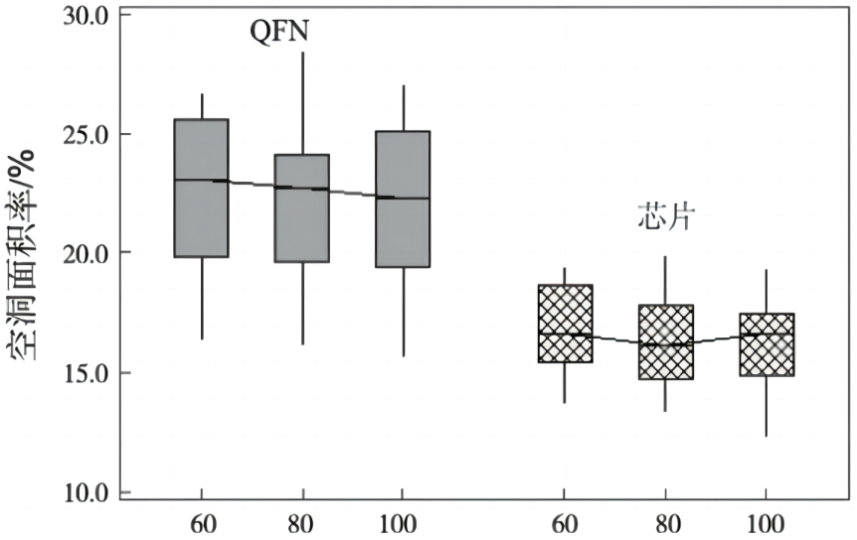

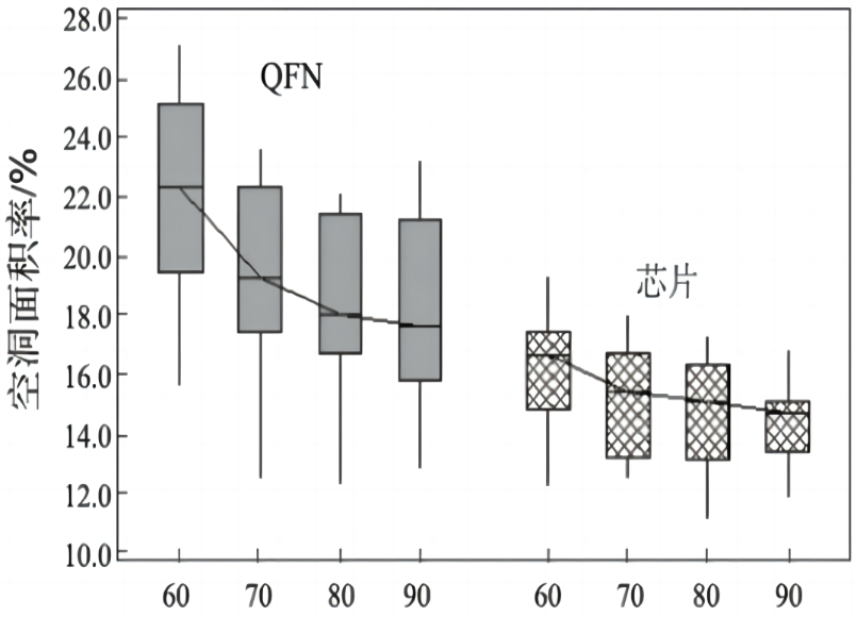

3.5 溶接空洞と還流時間

還流時間を延長した試験(70秒、80秒、90秒)の後、他の条件は変更せず、還流後に溶接層の穴を測定し、還流時間60秒と比較して、還流時間の増加に伴って溶接穴面積は減少したが、減少幅は時間の増加に伴って徐々に減少することが分かった(図10)。 これは、還流時間が不十分な場合、還流時間を長くすると溶融した液体スズに包まれた空気が完全に溢れやすくなるが、還流時間が一定時間を超えると、液体スズに包まれた空気が再び溢れにくくなることを示しています。 還流時間は、溶接キャビティに影響を与える要因の1つです。

異なる還流時間長のボイド比較

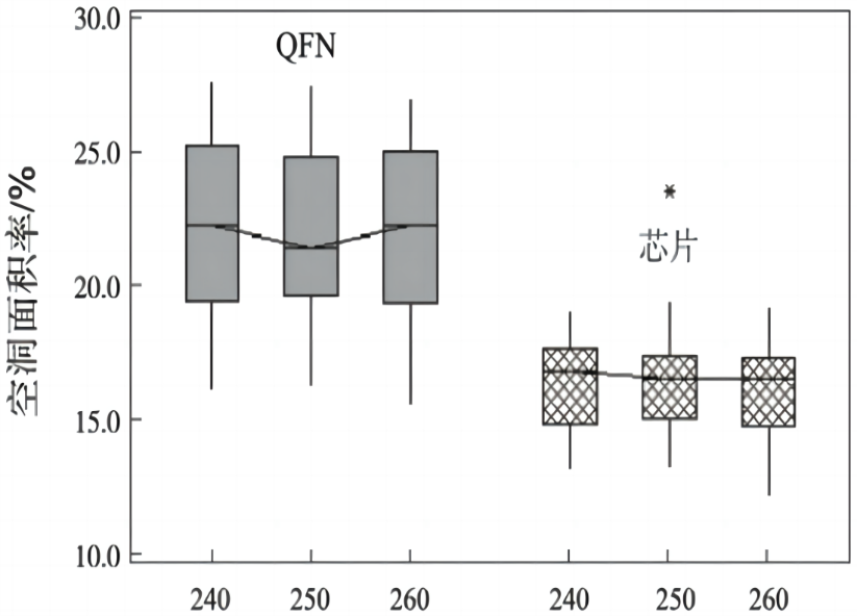

3.6 溶接空洞と炉のピーク温度

240℃と250℃のピーク炉温度試験およびその他の条件を変更せずに、リフロー後の溶接層の空洞面積を測定し、260℃のピーク炉温度と比較して、異なるピーク炉温度条件下では、QFNとチップの溶接層の空洞に大きな変化がないことがわかりました(図11を参照)。これは、異なるピーク炉温度がQFNとチップの溶接層の穴に明らかな影響を与えず、影響要因ではないことを示しています。

異なるピーク温度のボイド比較

上記のテストから、QFN とチップの溶接層キャビティに影響を与える重要な要因は、還流時間とスチール メッシュの厚さであることがわかります。

4 はんだペースト印刷リフロー溶接キャビティの改善

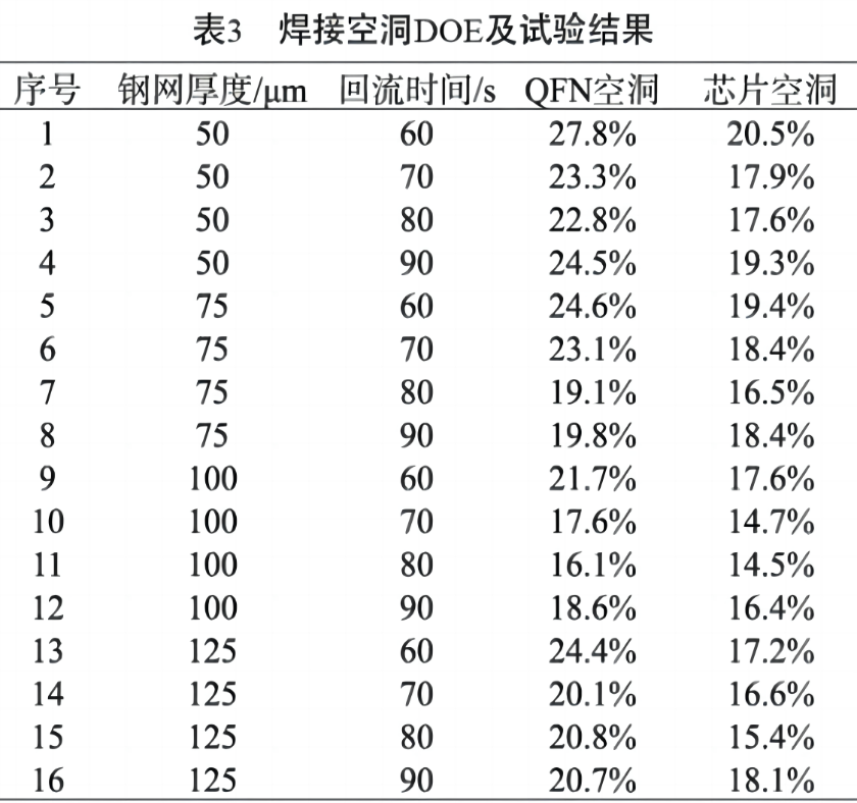

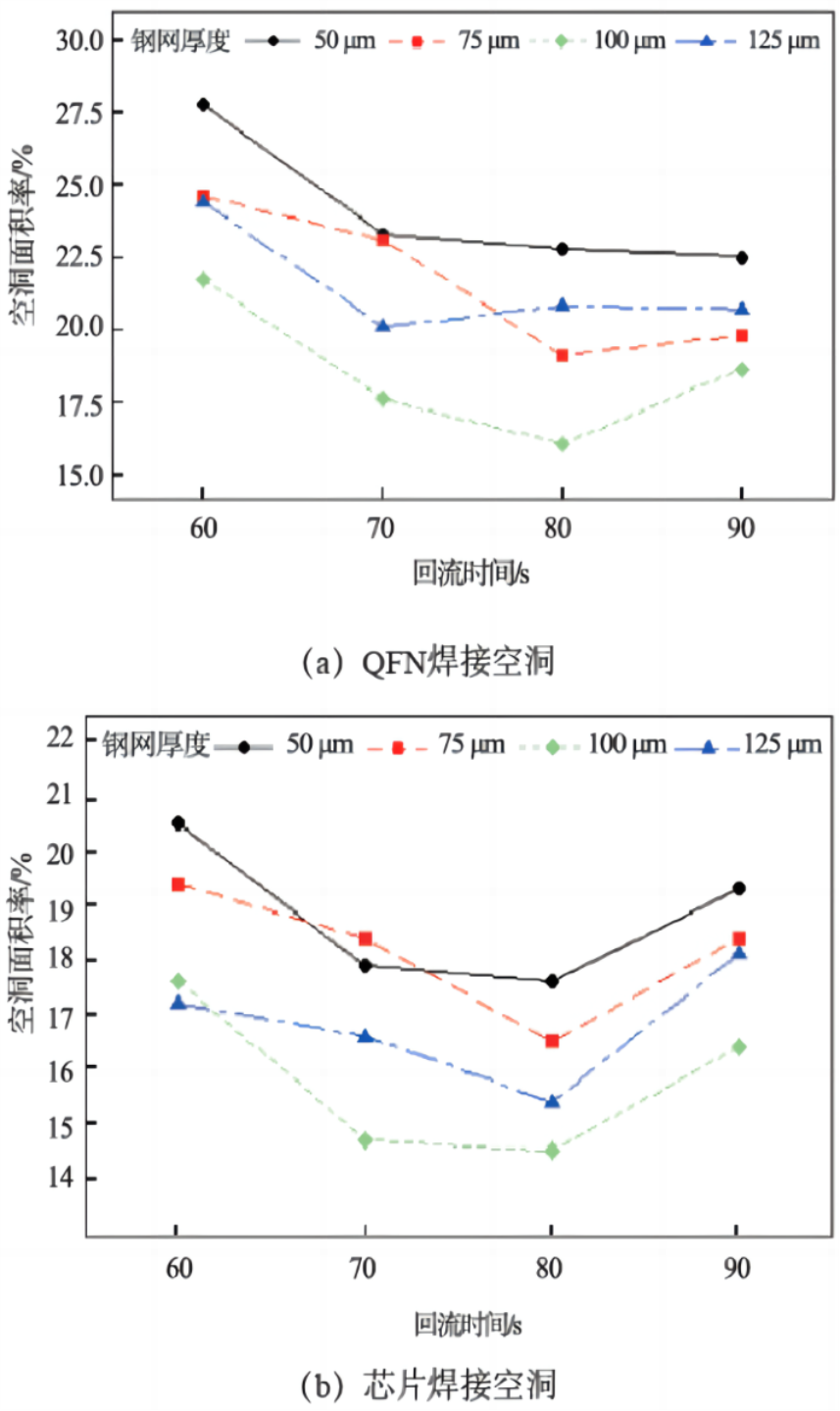

4.1溶接キャビティを改善するためのDOEテスト

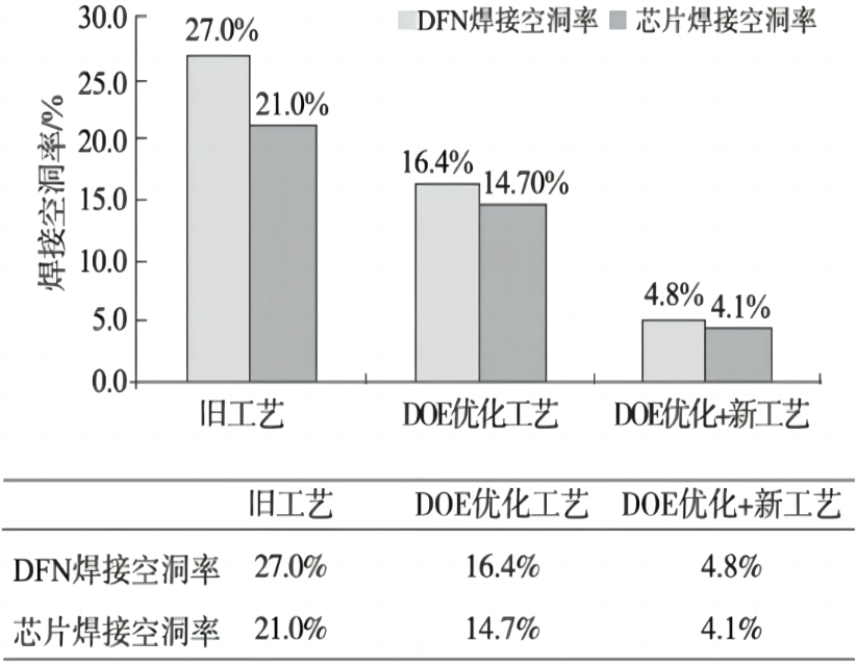

QFNとチップの溶接層の穴は、主な影響要因(還流時間とスチールメッシュの厚さ)の最適値を見つけることで改善されました。はんだペーストはSAC305タイプ4、スチールメッシュの形状はグリッドタイプ(開口率100%)、ピーク炉温度は260℃、その他の試験条件は試験装置と同じでした。 DOE試験と結果を表3に示します。 スチールメッシュの厚さと還流時間がQFNとチップの溶接穴に及ぼす影響を図12に示します。 主な影響要因の相互作用分析により、100μmのスチールメッシュ厚さと80秒の還流時間を使用すると、QFNとチップの溶接空洞を大幅に削減できることがわかりました。 QFNの溶接空洞率は最大27.8%から16.1%に減少し、チップの溶接空洞率は最大20.5%から14.5%に減少しました。

試験では、最適条件(鋼メッシュ厚さ100μm、還流時間80秒)で1000個の製品を製造し、QFNとチップ100個をランダムに測定しました。QFNの平均溶接空洞率は16.4%、チップの平均溶接空洞率は14.7%でした。チップとチップの溶接空洞率は明らかに減少しています。

4.2 新しいプロセスは溶接キャビティを改善します

実際の生産状況と試験の結果、チップ底部の溶接空洞面積が10%未満であれば、リード接合および成形時にチップ空洞位置の割れ問題は発生しないことが判明しました。DOEによるプロセスパラメータの最適化では、従来のはんだペーストリフロー溶接における穴の解析と解決の要件を満たすことができず、チップの溶接空洞面積率をさらに低減する必要があります。

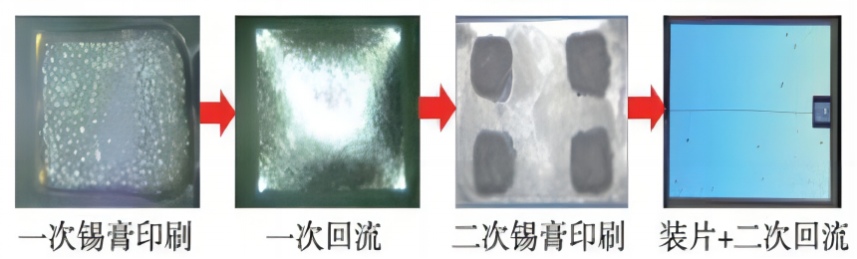

はんだで覆われたチップは、はんだ中のガスの流出を防ぐため、はんだに覆われたガスを排除または低減することで、チップ底部の空孔率がさらに低減されます。2回のはんだペースト印刷によるリフロー溶接という新しいプロセスを採用しました。1回目のはんだペースト印刷、2回目のリフローはQFNとベアチップを覆わず、はんだ中のガスを排出します。2回目のはんだペースト印刷、パッチング、2回目のリフローの具体的なプロセスは、図13に示されています。

75μm厚のはんだペーストを初めて印刷すると、チップカバーのないはんだ内のガスの大部分が表面から抜け、還流後の厚さは約50μmになります。 一次還流が完了したら、冷却された固化したはんだの表面に小さな四角形を印刷します(はんだペーストの量を減らし、ガスのこぼれを減らし、はんだの飛散を減らすかなくすため)。厚さ50μmのはんだペースト(上記のテスト結果では100μmが最適であるため、二次印刷の厚さは100μm.50μm=50μmです)を塗布し、チップを取り付けてから80秒戻します。 図14に示すように、最初の印刷とリフロー後のはんだにはほとんど穴がなく、2回目の印刷のはんだペーストは小さく、溶接穴も小さいです。

はんだペーストを2回印刷した後、中空描画

4.3 溶接空洞効果の検証

2000個の製品を生産し(第1印刷スチールメッシュの厚さは75μm、第2印刷スチールメッシュの厚さは50μm)、他の条件は変更せず、500個のQFNとチップの溶接キャビティ率をランダムに測定したところ、新しいプロセスでは第1還流後にキャビティがなく、第2還流後のQFNの最大溶接キャビティ率は4.8%、チップの最大溶接キャビティ率は4.1%であることがわかりました。 図15に示すように、元のシングルペースト印刷溶接プロセスとDOE最適化プロセスと比較して、溶接キャビティが大幅に減少しました。すべての製品の機能テスト後、チップクラックは見つかりませんでした。

5 まとめ

はんだペースト印刷量と還流時間を最適化することで溶接空洞面積を縮小できますが、それでも溶接空洞率は依然として高いままです。2種類のはんだペースト印刷リフロー溶接技術を組み合わせることで、溶接空洞率を効果的に最大化できます。QFN回路ベアチップの量産時の溶接面積は、それぞれ4.4mm×4.1mmと3.0mm×2.3mmです。リフロー溶接の空洞率は5%以下に抑えられており、リフロー溶接の品質と信頼性が向上しています。本研究は、大面積溶接面における溶接空洞問題の改善に重要な参考資料を提供します。

投稿日時: 2023年7月5日